解体工事の現場は、常にさまざまな危険と隣合わせ。

高所での作業や足場の不安定さ、重機との距離感など、どれも一歩間違えば大きな事故につながる可能性があります。

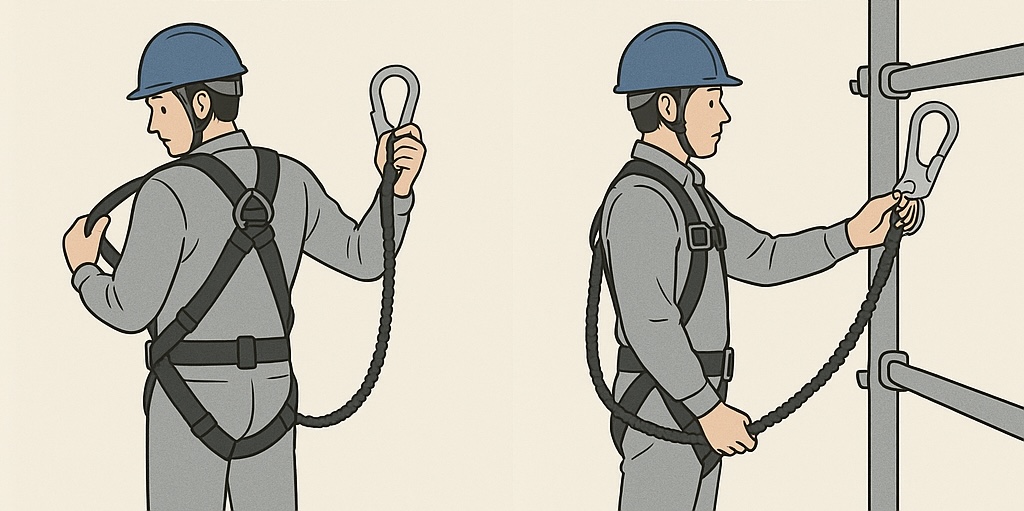

そんな危険がたくさんある中で働く作業スタッフに欠かせないのが、フルハーネスとランヤードです。

どちらも「正しく」装着して「正しく」使うことで命を守る役割を果たしてくれるため、現場仕事では【命綱】として必要不可欠な装具として重宝されています。

そこで今回は、解体現場の安全対策の中でも基本中の基本といっても過言ではないフルハーネスとランヤードについてどんなものなのか、現場でどのように使われているのか、使わないとどうなるのかなどを掘り下げて見ていきたいと思います。

1. フルハーネスとランヤードって?

フルハーネスやランヤードとは、一言で言うと墜落制止用の器具のことです。

2021年より着用が義務化されていますので、工事現場で働く職人さんにとっては馴染みのある装具です。

とはいえ、皆さんの中には聞き馴染みがないという方も多いかと思いますので、まずはこの2つがどのようなものなのか解説いたします。

1.フルハーネス

フルハーネスとは、スタッフの体に装着する安全ベルトのことで、肩に背負ったら左右の足にベルトを通してバックルで固定し、胴ベルト等があればそれをしっかりと締めて固定します。

最大の特徴は、万が一高所作業時に落下してしまった!なんていう時でも、衝撃を体全体で分散する設計になっていること。

この特徴のおかげで従来の胴ベルト型と比べてケガのリスクを大幅に減らすことができるようになりました。

このフルハーネスにはいくつか種類がありますが、主なものとしては次のとおりです。

| 種類 | 仕様 |

| 一般型 | 肩や腰、太ももをベルトで固定して使用する基本的なタイプ

汎用性が高い |

| ベスト型 | ベストのように着用して使用するタイプ

初心者でも比較的着脱がしやすい |

| 背中X型・Y型 | 背中のベルトがXやY型の構造で形が異なる

X型は身体にフィットしやすく、Y型は装着が簡単というメリットがある |

| (空調服対応) | (空調服と併用ができるため、夏場の屋外作業等に便利) |

2.ランヤード

ランヤードとは、フルハーネスと作業場所の安全な支点(アンカーとも言われています)をつなぐ命綱のことです。

一端をハーネスに、もう一端を足場の親綱など安全な場所にフックで固定して使用します。

見た目はイラストのように何の変哲もないロープのようにも見えますが、強度や機能性が高く、落下の衝撃にも耐えられるように設計されています。

最近は衝撃を吸収してくれる装置(ショックアブソーバ)が付いているタイプが一般的で、万が一落下した際にもいきなりガツンと体が止まるのではなく、少し伸びる構造となっており、これがあるかないかで、落下後のケガの度合いが大きく変わります。

他にも「巻き取り式」や「2丁掛け式」などさまざまなタイプがあり、作業の内容に応じて使い分けられたりします。

フルハーネスとランヤードは両方をセットで使うことではじめて落下を防ぐ安全装備として機能するものですので、どちらかだけを使っているようでは意味がありません。

イメージでいうとフルハーネスが「体を守る装備」、ランヤードが「落下を防止する装備」と考えるとわかりやすいかもしれませんね。

2. 作業従事者は【特別教育】の受講が義務

労働安全衛生法では、高さ2m以上で作業をする際はフルハーネス型墜落制止用器具の使用と、特別教育の受講が義務付けられています。

神奈川県内では大体月1回以上のペースで講習が実施されており、4~6時間程度のカリキュラムのなかで

-

構造や使用方法(学科)

-

着脱やぶら下がり体験(実技)などを学ぶことができます。

万が一未受講のスタッフを作業にあたらせていた場合、罰則が科される可能性もありますので、事業者は作業従事者に対してしっかりと特別教育を受けさせなければなりません。

3. 正しく使わないとどんなことが起きる?

先述したように、着用方法等は講習を通して全員が学んでいるはずなのですが、講習で正しい知識を学んでいても現場でしっかり使えていなければ意味がありませんよね。

実際、せっかく学んだ内容を実務に生かさないまま作業にあたったことで大事故に繋がってしまったというケースも残念ながら見聞きします。

たとえば、2022年に都内の解体現場で発生した事故では、2階部分で作業していた作業員が足を滑らせ、約3メートルの高さから転落し死亡するというケースがありました(※NHKニュース 2022年6月報道より)。

調査の結果、当時作業にあたっていたスタッフは安全帯(フルハーネス・ランヤード)を装着しておらず、また、現場の安全管理体制にも不備があったとされています。

また、その翌年には関西の現場で、作業員がランヤードを足場材に引っかけて作業していたところ、足場が移動されて固定点が外れてしまったことで転落するという事故もありました(※労働新聞社「墜落・転落災害事例」より)。

このように実際の現場では、面倒だから・重たいからなどなにかと理由をつけて未着用状態が慢性化していたり、着用こそしているもののスタッフ間の知識不足や連携不足によって誤った使い方をしてしまっているなんてことは珍しくありません。

こうした事故から分かることは、ただやり方等を聞いて分かった気になっているだけでは全く意味がないということです。

学んできたことをしっかり現場で実践することで【自分の身は自分で守る】という安全意識をもつことが大切です。

4. 安全対策は抜かりなく!

石井商事では、現場で働くスタッフの安全を最優先に考えています。

毎朝行われている朝礼では、その日の作業内容に応じて安全面に細心の注意を払うように必ず声がけを行っています。

「何度もやっているから大丈夫」「もう慣れているから平気」「今日も何も起きないだろう」

そんなちょっとした油断が、思わぬ事故につながる原因にもなりかねないからです。

現場作業で最も怖いのは、「慣れ」からくる気の緩み。

当然ですが、解体工事の現場にはひとつとして同じ環境はありません。

立地や建物の構造、大きさなど、同じ条件の現場は存在しないので、100現場あれば100通りの気を付けるべき要素があります。

つまり「慣れ」は決して安全の保証にはならないのです。

だからこそ欠かさず声がけを行なうことで、スタッフ一人ひとりの安全意識を高め続けることが必要不可欠だと考えています。

また、現場で作業に入る前には、ヘルメットやフルハーネスの正しい装着状況をスタッフ同士で目視や指差しなどで確認し合うだけでなく、正しく装着されていることを写真に記録し、対策の「見える化」にも取り組んでいます。

安全対策に「やりすぎ」はなく、むしろ少しやりすぎかもと思えるくらいが、ちょうど良いと言っても過言ではありません。

おわりに

いかがでしょうか。

今回は、解体工事現場における安全対策のなかでも墜転落を抑止するために欠かせない装具について取り上げました。

聞き馴染みない方も多いテーマだったかと思いますが、

・ただ身に着けるだけでなく、「正しく」身に着けること

・正しい「使い方」を知っていること

“当たり前に感じること”こそが何よりも大切だということがお分かりいただけたかと思います。

無事故で工事を遂行するということは基本中の基本であり、私どもが常日頃気を付けていることのひとつでもあります。

石井商事では安全で丁寧な解体工事をお届けすべく、これからもしっかりと【安全への取り組み】を行なってまいりますので、ぜひ安心してお任せくださいね。

とてもありがたいことに、現在でも6社のハウスメーカーさんとお取引があり多くの現場をまかせていただいております。

ハウスメーカーさんの厳しい施工基準に対応するという経験値も積んでいるので、サービスの質や技術には自信があります!

解体工事をお考えなら、ぜひ安心してお問い合わせください。